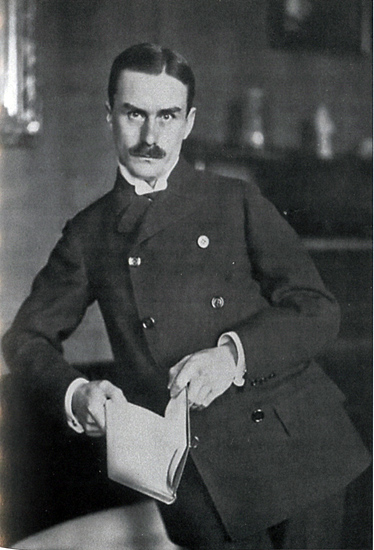

Томас Манн. Воспитание мифом

6 июня, 2010

АВТОР: Ольга Балла

6 июня 1875 года родился Томас Манн

Его сейчас попросту не прочитывают. Что поделаешь: читательский взгляд нашего времени организован принципиально иначе, чем ещё каких-нибудь полвека назад. Читатель плохо восприимчив к грандиозным, мироподобным построениям, к подробным велеречивым текстам с их медленным, как сама жизнь, течением. А Манн только такие и писал: это был его способ справиться с хаосом жизни. Способ вполне действенный.

Чтение Манна требует такой душевной и умственной дисциплины, которая людьми современной западной культуры уже по большей части утрачена. В такой дисциплине сегодня не чувствуется потребности. Томас Манн пришел в противоречие с душевной и умственной оптикой времени. На воображаемой книжной полке он оказался где-то рядом с морализирующими реалистами XIX века, с архаично-обстоятельными Теодором Драйзером, Эмилем Золя, Роже Мартен дю Гаром. Хуже того, стараниями нескольких поколений советских критиков Манн был отправлен в компанию «прогрессивных зарубежных писателей» – гуманистов, борцов с фашизмом за светлое будущее всего человечества и чуть ли не сторонников коммунизма (хотя с этим последним было по меньшей мере очень сложно). В общем – он был помещён рядом с кем-то то ли безнадёжно устаревшим, то ли столь же безнадёжно прирученным – не менее устаревшей – советской пропагандой, плоским, беззубым, безопасным и вписанным без остатка в политическую конъюнктуру, давно утратившую всякую актуальность.

Во что-во что, а уж в прогресс-то, кажется, Манн верил меньше всего. И душевное его устройство было куда более катастрофичным, чем это почему-то принято думать. Принято – хотя внутренний катастрофизм Манна прекрасно прочитывается по его гармонично, до некоторой старомодности, выстроенным текстам. Он, как немногие европейцы Новейшего времени, прочувствовал, насколько поражение неотделимо от самого существа западного, «фаустовского» человека; насколько противоречиво это его существо и как гибельна эта – может быть, непреодолимая – противоречивость. Это вообще его сквозная тема от ранних, почти юношеских «Будденброков» — через зрелую, горькую «Смерть в Венеции» — до насквозь трагичного «Доктора Фаустуса», памятника «фаустовской» культуре. Гибнет юный Ганно Будденброк – альтер эго автора. Музыка в буквальном смысле убивает Габриэллу Клетерьян в «Тристане». Умирает от неисцелимой, безнадёжной, неприемлемой любви Густав фон Ашенбах. Терпит мучительное поражение дерзкий, титанически-мощный Адриан Леверкюн. (Оба, при всей «собирательности» их образов, – тоже слепки с авторской личности; впрочем, у Манна всё автобиографично, даже Феликс Круль.) Никакой «прогресс» не торжествует. У одного лишь Иосифа Прекрасного всё в конечном счёте хорошо, и то лишь потому, что так задолго до автора было написано в Библии – и к прогрессу это опять-таки не имеет никакого отношения.

Манн стал, как , одним из создателей «новой культурной семантики». Он всего лишь выговорил её тщательным, тяжеловесно-подробным, избыточным языком своего родного XIX века.

Настоящее место Манна – рядом с Джойсом, Музилем, Кафкой, Фрейдом, Юнгом: это с ними он делал общую культурную работу.

Но даже и в этом ряду, в который он вписывается вполне законно и органично, Манн стоит особняком. Он ведь не похож на своих собратьев по эпохе Модерна – даже стилистически. Он вообще мало на кого похож, сколько бы сходств ни обнаруживал.

Манн – совершенно свой собственный человек, единичный, одинокостоящий. Достаточно подержать в руках «Волшебную гору», «Иосифа и его братьев», «Доктора Фаустуса», чтобы изумиться тому, какие громадные массивы знаний были в его голове – по его книгам можно (и должно, я бы сказала) учиться западной культуре в целом. При этом все большие матрицы этой культуры, которые он усвоил с усердием энциклопедиста-начётчика, — он усвоил на собственный лад, по собственной программе. Как ни смешно, у Манна, одного из самых образованных людей ХХ века – не было «общепринятого» высшего образования. Он ведь даже гимназии не закончил.

Всю историю смыслов западного мира он рассказал себе – и, стало быть, своим читателям – сам. И рассказал он её согласно собственному видению мира, которое в полной мере – не знаю, разделял ли с ним кто-нибудь. Вполне возможно, что нет.

Манн не имел намерений ни портретировать реальность, как это делали (часто очень похожие на него своими изобразительными средствами) натуралисты-бытописатели, ни критиковать её, подсказывая ей тем самым пути к исправлению, как поступали критические реалисты. Кстати сказать, именно они: скандинавы, французы, русские – творцы великого реалистического романа XIX столетия – были литературными учителями молодого Манна. Были до тех пор, пока его воображением не завладели – определив его мирочувствие навсегда – другие, более властные учителя: Ницше и Шопенгауэр, да ещё Гёте – пережитый на собственный лад (в ключе всю жизнь мучивших Манна проблем, он служил своего рода противовесом к Шопенгауэру и Ницше, образцом гармонии, зримым доказательством её возможности).

Манн, во всеоружии рационального инструментария XIX и ХХ веков, доискивался корней так называемой реальности – если под этой последней понимать всё то, что воспринимается нашими пятью чувствами (и что так виртуозно научились описывать реалисты Нового времени, а с ними и Манн). Он намерен был спуститься в то самое прошлое, которое, как мы помним с его слов – «колодец глубины несказанной» и которое никогда не проходит, которое вечно живо в настоящем и постоянно проступает сквозь его формы. То есть – к мифу. Даже так, с большой буквы: к Мифу – как к принципу бытия.

Он сам, во всей целокупности своей личности (сложной новоевропейской) стал орудием овладения мифом. Нет, не подчинения его (Манн прекрасно знал, что миф подчинить нельзя, ведь миф заведомо крупнее человека), но вхождения в миф, самоопределения внутри него. Если угодно, его обживания – в той мере, в какой можно обжить не вполне человеческое. А миф – именно таков, тем и страшен: он – посредник между человеком и нечеловеческим, область их диалога, понятная – до некоторой степени – обеим сторонам. Даже так: площадка для их взаимодействия. Миф вообще-то вещь прежде всего чрезвычайно практическая. Он не умозрителен, он – это структуры самой жизни. В него не «верят», его живут.

Всплеск интереса к мифу, преувеличений мифа, эксплуатаций мифа, спекуляций на мифе, бесконечных «мифологизаций» чего попало – всё то, чем переполнен ХХ век – не следствие ли того, что язык мифа перестал быть человеку по-настоящему понятным?

А поскольку миф, судя по всему, неустраним – этому языку приходится заново учиться.

Гибельный ХХ век был в в значительной мере расплатой за рационалистическое прекраснодушие XIX-го, за его «веру в человека», за самонадеянную уверенность в плоско понятом разуме. Почему, собственно, то время, на которое как раз пришлись зрелые годы Томаса Манна и в которое он написал свои самые значительные тексты – принято называть «кризисом» культуры? Да потому, что старые ценностные матрицы – перед лицом новой реальности – перестали работать. Положение воистину катастрофическое. О нём предупреждал ещё Ницше в том самом XIX веке, но кто его тогда слушал?

Уже с началом Первой мировой войны (а после неё – особенно) речь зашла ни много ни мало как о выработке новых ценностных матриц, новых основ даже не понимания жизни (понимание, в конце концов, всегда вторично), но самого переживания её.

Люди, подобные Манну, попытались заново достроить понимание западным человеком мифа. В некотором смысле – создать его вновь. Вернуться, на новых основаниях, к плодородной питательной (но и страшной!) почве, которая, казалось, безвозвратно соскоблена усилиями рационалистов и прогрессистов XIX столетия.

«Где опасность, однако, // Там и спасение», – говорил, впрочем, заново востребованный ХХ веком соотечественник Манна – Фридрих Гёльдерлин. Где спасение – там и опасность. Людям, наиболее чутким к духовной ситуации ХХ века (а Манн безусловно был одним из таких), предстояло постичь и «обоюдоостроту» мифа, его гибельность, его неприручаемость до конца, – выговорить их и объяснить своим современникам. Миф – источник одновременно и жизни, и смерти. С ним надо уметь обращаться. Манн был из тех, кто учил этому своих читателей. И не потому‚ чтобы он умел это лучше других – совсем нет: ему как раз приходилось очень трудно.

Тем более трудно, что он, в родном для себя XIX столетии, успел сформироваться как человек классической бюргерской культуры. Именно эту культуру он никогда не переставал чувствовать для себя (и не только для себя) идеалом, образцом устойчивости, ясности, гармонии. Прочно укоренённый в мире бюргер-традиционалист был для Манна воплощением отнюдь не ограниченности, но напротив: человеческого достоинства и полноты жизни. Он всегда – даже расставшись после Первой мировой со своими консервативно-националистическими настроениями, которые, кстати, на время развели его с братом Генрихом, – ассоциировал с бюргерством «прекрасную, спокойную просвещенность», «чувство изящного», «чистоту и аккуратность всего, что выходит из рук», «глубокий и доброжелательный жизненный опыт».

Манн говорил об этом не раз – и знал, что говорил: он сам вырос среди таких людей – в старинном ганзейском городе Любеке, в купеческой семье с крепкими многовековыми традициями и заботливо выпестованной культурой. Отец Томаса и ещё четверых детей, сенатор Томас Иоганн Генрих Манн, владел там унаследованной от предков, процветающей фирмой «Иоганн Зигмунд Манн. Торговля зерном, комиссионные и экспедиционные операции». Смерть Манна-старшего, случившаяся в 1891 году, и последовавшая затем ликвидация фирмы означала для 16-летнего Томаса бесповоротный конец прежней жизни – и стала для него той первокатастрофой, которая, как это обычно и делают первокатастрофы, создала его позднейшую личность.

Идеализировал ли традиционалистов-бюргеров Томас Манн, с юности рвавшийся к совсем другой жизни: к писательству, к занятиям искусством, которое у людей его родной среды вызывало в лучшем случае скепсис – как нечто не вполне достойное серьёзного человека из хорошей семьи? Понимал ли он их вполне? Во всяком случае – он их любил. Немного, может быть, вопреки самому себе. Неспроста он, когда решился наконец жениться (хотя его влекло по преимуществу к мужчинам – и этого он никогда не мог вполне принять в себе), — выбрал женщину именно из этого круга: его очаровал дом Прингсхеймов, одновременно просвещённый и пышно-буржуазный. Ему хотелось принадлежать к этой среде, быть «нормальным» в традиционном бюргерском смысле. Внешне это даже отчасти получалось. Внутренне – в полной мере – никогда.

Одной из жизненных драм Манна было то, что он, посвятив себя исскуству-разрушителю, искусству-соблазнителю, сам не мог и даже не слишком хотел соответствовать собственному идеалу (он и сам часто в этом признавался, едва ли не каялся). Недаром даже Гёте – одного из наиболее важных для него поэтов, своего учителя жизни – он характерным для себя образом назвал «представителем бюргерской эпохи» (1932): в глазах Манна это был очень высокий статус. Невозможность бюргерской культуры и соответствующего образа жизни во всей полноте их смыслов – которые Манн оплакал ещё в «Будденброках» — была для него трагедией.

Что касается освоения мифа, Манн просто взял на себя роль одного из первопроходцев. Первопроходцы – всегда жертвы.

Он со своим душевным устройством, со своей вечной раздвоенностью между враждебными, как ему чувствовалось, «искусством» и «жизнью», буквально пропустил миф через себя: как молнию – в землю. Он постоянно чувствовал в себе «мифологическую» подоплёку, которую с трудом мог вписать в собственные бюргерские ценности.

Человек XIX-го века, врасплох застигнутый веком ХХ-м (такими были все его современники), он взял на себя миссию укротителя мифа, «загонятеля» его в новые русла – широченные русла новоевропейских интеллектуальных романов. (Кстати, самим термином «интеллектуальный роман» мы тоже обязаны Томасу Манну: он произнёс его первым.) И в конечном счёте это была работа с самим собой.

Серенус Цейтблом и Адриан Леверкюн в одном лице, он как нельзя лучше подходил на роль такого «мифоовладевающего» орудия. Нет, в данном случае лучше сказать как раз — «инструмента», памятуя, что инструменты бывают ещё и музыкальные. Томас Манн был инструментом именно музыкальным. Считавший музыку «классическим образцом искусства вообще», он вполне сознательно организовывал свою большую прозу по законам музыкальных произведений. «Доктор Фаустус» в буквальном смысле слова звучал, как симфония: «роман, — музыкант и музыковед Александр Майкапар, — и впрямь написан по столь строгим правилам полифонии, что употребление этого сугубо музыкального термина, который можно было бы смело вынести в подзаголовок романа кажется здесь еще более оправданным, нежели у О. Хаксли, самый известный роман которого так и называется — «Контрапункт»». В конце концов, среди духовных наставников Манна был ещё и Рихард Вагнер.

Манн брался заговорить миф романом. Рискну сказать, что романописание было у него своего рода магическим действием.

Стал ли Манн одним из мифотворцев ХХ века? (Была такая особая категория людей, к которой принадлежал, например, создатель «авторского мифа» Освальд Шпенглер.) Пожалуй, не совсем: скорее – одним из мифовыявителей. Собственные мифы создавал и он: таков миф о Волшебной Горе – особом локусе, вознесённом над мирским историческим временем, где обитатель земной повседневности Ганс Касторп претерпевает «роман воспитания», совершает духовную Одиссею по пространствам идей и ценностей мировой, а особенно европейской культуры.

(Впрочем, этот миф – авторский лишь отчасти: в основе его отчётливо узнаётся миф о певце Тангейзере, который провёл на волшебной горе богини Венеры те же самые архетипические семь лет. Манн лишь срастил его – расширив тем самым его семантическое поле – с новоевропейской мифологемой болезни.) Однако авторские мифы Манна всё-таки не вошли в массовое сознание в качестве больших смыслообразующих матриц (а мифы, как известно, именно таковы – каково бы ни было их происхождение). Зато Манн стал одним из тех, чьими стараниями стала ясна неустранимость мифа из человеческого существования; из тех, кто прояснил, позволил лучше увидеть мифологические структуры этого существования и побудил нас ними задуматься.

Мифологичность Манна ещё и в том, что он искал – в человеке и в мире – вневременного. Вневременной реальности, надысторических основ, которыми не занимается – столь характерное для нашего времени – историческое сознание.

То, что делал, вместе со своими соратниками по культурной миссии, Томас Манн, можно обозначить как воспитание мифом. В некотором смысле он продолжил – и не только «Волшебной горой», — в новых формах и на новом уровне, ту же работу, которую в своё время выполнял традиционный европейский роман воспитания.

То было воспитание, специально предназначенное для индивидуалистичной новоевропейской личности. Смысл этого воспитания – если и не доращивание атомизированной постхристианской души до (вечно недостижимой) цельности, то, во всяком случае, выращивание в ней – смиренного, благодарного и трагичного – чувства этой цельности.

Текст подготовлен для